卧虎藏龙作为中文成语,其英译版本Crouching Tiger, Hidden Dragon被广泛接受并成为经典,主要原因在于它既保留了原成语的意象美感,又通过直译与意译的结合实现了文化传递。这一翻译并非简单追求字面对应,而是深入挖掘了成语背后的文化内涵与武侠精神,最终形成了一种跨越语言障碍的艺术表达。

从语言结构来看,卧虎藏龙由两个动宾短语组成,分别描绘虎潜藏与龙隐匿的动态画面。英文翻译Crouching Tiger, Hidden Dragon同样采用并列结构,动词Crouching与Hidden精准对应了卧与藏的动作,而Tiger和Dragon则直接保留了原词中的核心意象。这种结构对称性确保了翻译的流畅性,同时避免了因文化差异导致的语义流失。

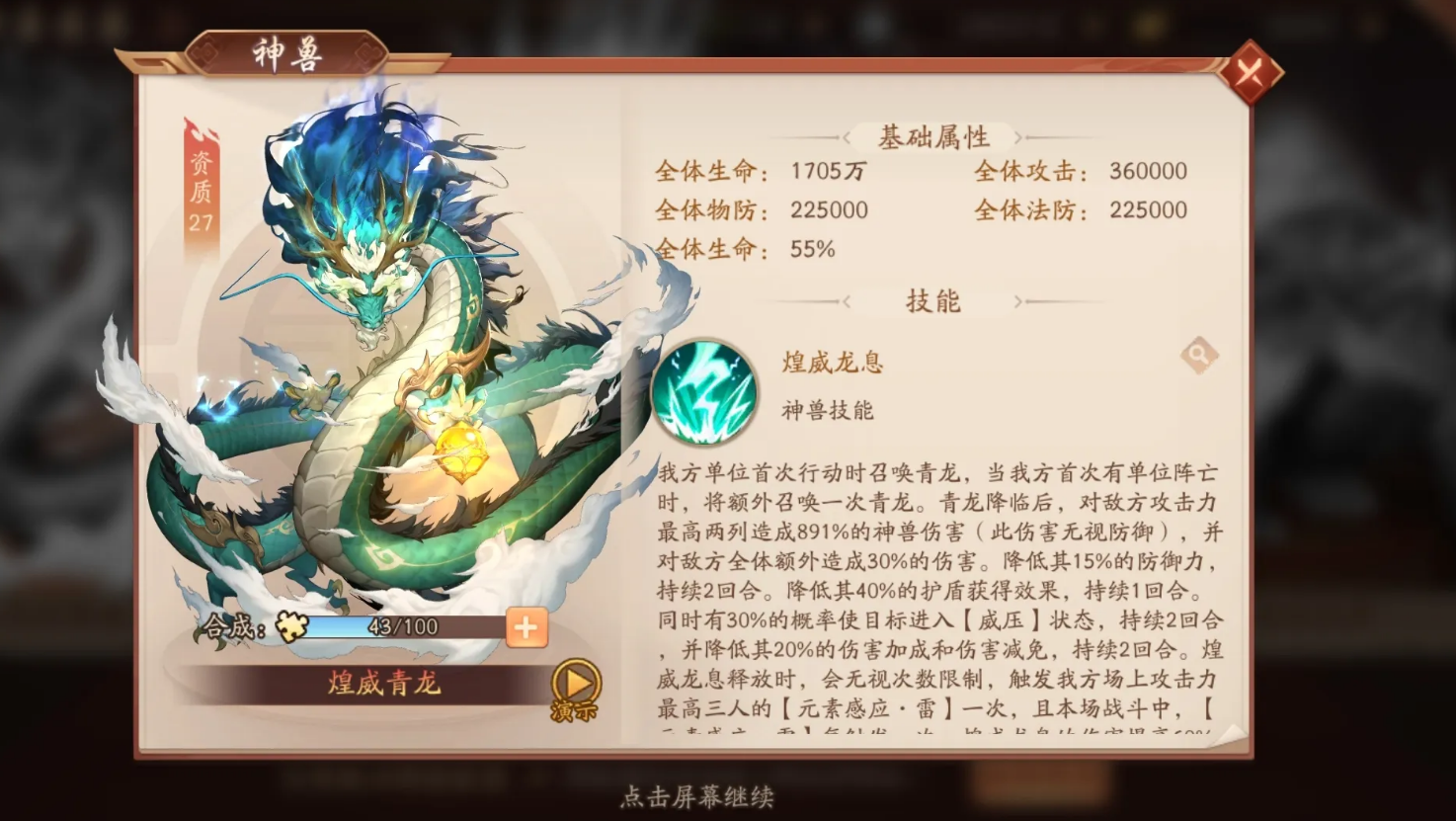

虎与龙在东西方文化中均具有象征意义:虎代表力量与勇猛,龙则象征神秘与权威。尽管西方文化中的Dragon常带有负面色彩,但影片卧虎藏龙的全球传播淡化了这一差异,反而强化了东方龙的特殊地位。翻译者巧妙利用了这一文化共性,使目标受众能通过熟悉的词汇理解陌生文化中的概念,从而减少认知隔阂。

影视作品的推广进一步巩固了这一翻译的权威性。李安导演的同名电影卧虎藏龙在国际影坛获得巨大成功,使得英文译名成为全球观众认知这一成语的首要渠道。影片中武侠世界的视觉呈现与翻译的文学性相辅相成,让Crouching Tiger, Hidden Dragon不再仅是语言符号,更成为东方武侠美学的代名词。这种跨媒介的协同效应,让翻译成果超越了文本层面,成为一种文化品牌。

它既非完全归化,也非彻底异化,而是在两者间找到了一个微妙的支点。这一案例也提示我们,优秀的翻译不仅是语言的转换,更是文化的对话与再创造。